Raden Garsetiasih*)

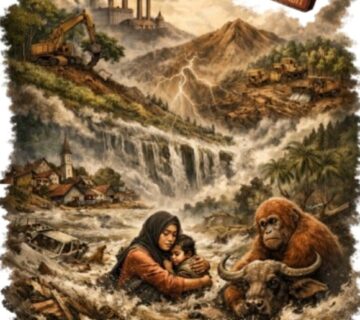

SEORANG konservasionis tentu akan terenyuh jika mendengar, membaca dan melihat harimau terjerat perangkap, bangkai badak tanpa cula, gajah mati tanpa gading, atau banteng yang mati tinggal tersisa tulangnya karena dagingnya diambil. Perasaan miris dan sedih bertambah, jika mendengar petani peladang tewas diterkam harimau, atau diserang gajah.

Selain itu, petani sering kecewa karena ladangnya diobrak-abrik gajah liar. Kejadian tersebut akhir-akhir ini sering terjadi dan menjadi berita yang disajikan dalam media massa nasional maupun daerah.

Terjadinya konflik antara manusia dengan satwa liar merugikan kedua belah pihak. Kerugian yang dialami masyarakat bisa secara ekonomi maupun kehilangan jiwa, sedangkan untuk satwa berupa kematian.

Akar permasalahan konflik antara manusia dengan satwa liar bermula dari menurunnya kualitas maupun kuantitas sumberdaya hutan sebagai habitat alami satwa liar. Sumberdaya hutan sudah banyak mengalami deforestasi, yaitu berkurangnya luas kawasan hutan serta degradasi hutan berupa penurunan fungsi ekosisem hutan.

‘Jejak’ Konflik

Alih fungsi hutan telah berakibat pada menurunnya kualitas habitat satwa karena terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Sebagai contoh, berkurangnya kawasan hutan akibat konversi menjadi perkebunan sawit mencapai 16,38 juta ha (Kepmentan, 2019), sementara kebakaran hutan pada periode 2011-2016 telah merusak kawasan hutan seluas 337.214 ha (KLHK, 2017)

Sebenarnya, sejak jaman kolonial Belanda sudah diterapkan dasar-dasar pengelolaan hutan untuk tujuan kelestariannya. Kawasan hutan dibagi berdasarkan fungsi utamanya yaitu Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi. Secara faktual, habitat satwa liar banyak diakomodir pada hutan konservasi, sedangkan untuk manfaat ekonomi berada pada hutan produksi, dan untuk pelestarian sistem hidrologis berada pada hutan lindung.

Upaya antisipasi gangguan dan perburuan terhadap satwa liar juga telah dimulai oleh pemerintah kolonial dengan menerbitkan peraturan perundangan di antaranya ordonansi perburuan dan perlindungan terhadap satwa liar khususnya di Pulau Jawa dan Madura (Yudistira, 2014).

Sekitar tahun 1980-an konflik manusia dan satwa liar, khususnya gajah mulai marak terjadi di Way Kambas Provinsi Lampung, Aceh dan Riau. Ini terjadi seiring bertambahnya jumlah penduduk dan gencarnya pembangunan di kawasan tersebut. Di lain pihak, pemanfaatan hutan makin meningkat dengan adanya kewenangan yang diberikan melalui otonomi daerah untuk menerbitkan ijin HPH skala kecil dan ijin tambang di kawasan hutan.

Tahun 1990, upaya penyelamatan satwa liar dan ekosistemnya telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal.

Upaya mengatasi konflik gajah dengan manusia sudah diusahakan melalui berbagai mitigasi sejak tahun 2000-an. Misalnya, dengan cara memindahkan gajah yang berkonflik ke Pusat Latihan Gajah (PLG) di Riau, pemanfaatan gajah jinak di Way Kambas, pemindahan banteng liar yang ke luar kawasan Taman Nasional Meru Betiri ke Taman Safari Prigen Pasuruan, serta pemanfaatan plasma nutfah banteng melalui program Inseminasi Buatan (IB) dengan sapi Madura dan sapi bali.

Selain itu, berbagai regulasi telah diterbitkan pemerintah pada tahun 2000-an berupa arahan strategi dan rencana aksi konservasi, di antaranya untuk harimau Sumatera, gajah Sumatera, banteng, dan orangutan. Hal ini diiringi dengan terbitnya regulasi tentang peningkatan populasi satwa liar yang terancam punah meski regulasi-regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif.

Ragam Penanganan Konflik

Penanganan konflik satwa liar dan manusia memerlukan informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor penyebab, dampak dan pilihan pengelolaannya. Untuk menuju koeksistensi antara manusia dan satwa liar, harus mempertimbangkan faktor ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat, khususnya di lokasi konflik.

Berdasarkan hasil studi di lapangan, ada beberapa pendekatan atau strategi yang dapat dimplementasikan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Ekologi

Pendekatan secara ekologi dapat dilakukan melalui konservasi in-situ dengan melakukan pembinaan habitat alaminya agar mencegah keluarnya satwa liar dari kawasan konservasi karena kurangnya ketersediaan pakan. Pembinaan habitat juga dapat dilakukan di luar kawasan konservasi, seperti di Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah melalui pengayaan jenis-jenis pakan satwa di daerah jelajahnya. Selain itu, perlu penataan ruang berbasis lanskap yang terintegrasi antar unit manajemen hutan dengan membuat koridor satwa agar meminimalisir resiko konflik satwa liar.

Selanjutnya, konservasi ex-situ (di luar habitat alaminya) dapat dilakukan dengan membangun penangkaran sekaligus upaya pemanfaatannya sebagai destinasi ekowisata dan edukasi, seperti Taman Safari dan lembaga konservasi lainnya. Sebagian jenis satwa liar yang kerap berkonflik dengan manusia seperti banteng, dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani dan peningkatan kualitas turunan sapi bali melalui inseminasi buatan. Satwa lainnya yang familiar dikembangkan untuk tujuan ekowisata adalah gajah dan harimau.

2. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengelolaan satwaliar baik secara in-situ maupun ex-situ. Pelibatan masyarakat dimulai dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang konservasi satwa baik secara formal maupun non formal, seperti studi banding, pelatihan secara teknis, sosialisasi aturan dan kebijakan, serta pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Masyarakat juga dapat dilatih dalam sektor ekowisata, misalnya peningkatan kapasitas menjadi pemandu wisata dan teknik pembuatan cindera mata yang khas. Alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal juga dapat dilakukan melalui pendampingan dalam menanam jenis-jenis tanaman yang tidak disukai oleh satwa tetapi bernilai ekonomi. Hal ini harus sampai pada tahap alih teknologi dan pendampingan pemasaran berbagai produk yang dihasilkan.

Beberapa obyek wisata dengan ikon satwa liar saat ini telah berkembang di berbagai wilayah, misalnya di TN Leuseur dan TN Way kambas dengan obyek gajah, TN Komodo dengan obyek komodo, kuda liar, dan kerbau liarnya. Sementara itu, di TN Meru Betiri, TN Alas Purwo dan TN Baluran terdapat banteng. Selanjutnya, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan terdapat primata endemik bekantan yang menjadi obyek ekowisata terkenal.

3. Kelembagaan

Implementasi strategi dalam mencapai koeksistensi manusia dan satwa liar perlu ditunjang oleh aspek kelembagaan. Kelembagaan dibangun untuk mengakomodir pihak-pihak yang berkepentingan dengan resiko konflik manusia dan satwa liar secara optimal. Penanganan konflik harus dilakukan secara kolaboratif dengan para pihak terkait. Pengelolaan kolaboratif terdiri dari beberapa tingkat kemitraan, sesuai porsi dan kebutuhan dalam pengelolaan serta harus ada distribusi kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah dengan stakeholder terkait lainnya.

Pelibatan masyarakat dalam implementasi manajemen konflik perlu didukung upaya-upaya pra kondisi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Peran dan fungsi masing- masing stakeholder diorganisir dalam kelembagaan kolaboratif sebagai wadah yang berfungsi koordinatif dan konsultatif serta harus dilegalisasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Implementasi kelembagaan kolaboratif dalam strategi menuju koeksistensi manusia dengan satwa liar harus memuat unsur-unsur tahapan manajemen, yaitu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Itu dilakukan oleh masing-masing stakeholder yang sudah berbagi peran dalam pelaksanaan unsur fungsi manajemen sebagai inisiator, penyedia dana, regulator, pendampingan dan pelaksana kegiatan.

*) Peneliti Ahli Utama, Pusat Riset Zoologi Terapan – BRIN